ポスト『論語と算盤』の時代

この2月から始まるNHK大河ドラマ『青天を衝け』は渋沢栄一が主人公だそうな。

渋沢は当時悪化していた日米関係の改善に民間企業の立場から取り組み、その功績で2回もノーベル平和賞の候補にもなるなど、近代日本を代表する実業家・教育家であり、2024年から発行される新一万円札の顔になる。今年はその“人となり”が再評価されそうだ。

以前このコラムでも取り上げたが、渋沢といえば『論語と算盤』であり、日本の経営学の原典の一つとして読み継がれてきている。その功績は『論語』という、比較的宗教色が薄く世俗的ともいえる「道徳」と、近代資本主義以降急速に拡大した「経済」を結び付けたことにある。

渋沢はその中で「利潤と道徳を調和させる決意」である「義利合一」を説いている。金銭を卑しみ清貧を貴ぶそれまでの日本の儒教道徳を覆し、孔子が説いているのは「道理をもった富貴」であり、「道義に基づいた手段方法であれば、人々は働く意欲を持ち国は栄える。」と、説いた。その一方で“強欲な資本主義”が、富貴を求める欲望が度を越して、道義にもとる手段方法によるものであるならば、むしろ貧賤の方がよいとも説き、『論語』に拝金主義への暴走を食い止めるブレーキ役も求めている。要すれば、道徳と経済の一致や、適度の競争を重視するなど、社会との調和を保ちながらの経済思想である。

その考え方は経営学者ドラッカーにも影響を及ぼしている。ドラッカーは組織の「マネジメント」とは何かをまとめるにあたり、孔子が唱えた「政」を通底とした『論語』に代表される儒教思想についても述べているが、それを取り持ったのが渋沢の「義利合一説」であるとされる。つまりは「日本資本主義の父(渋沢)」と「現代経営学の父(ドラッカー)」の接点が中国の古典である『論語』であったといえる。

リーマンショック以降、市場原理に過度ともいえる信頼を置き、強欲化かつ肥大化した「英米型資本主義」に対して、もはや世界市民は大いに懐疑的になってきている。加えて昨年1月以降世界中を震撼させているコロナ禍で露呈した様々な不安定や不透明が、その不信感をさらに募らせている。まさに時代はレジリエンス(回復)の中に、21世紀のグローバルな時代に柔軟に適応できる「新しい資本主義」を求めている。

しかし、ここで留意しなければならないことは、人間が今早急な解決を求められている課題は、『論語と算盤』の域をはるかに超えてしまっているということである。

最近、テレビを見ていると政治家や行政、教育に携わる多くの人々が、胸に17色の円形をしたピンバッジを付けている。あれはSDGsのシンボルマークである。

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴールと169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓い、 発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,世界市民全員が真剣に取り組むことを求められている。

17の目標は次の通りである。

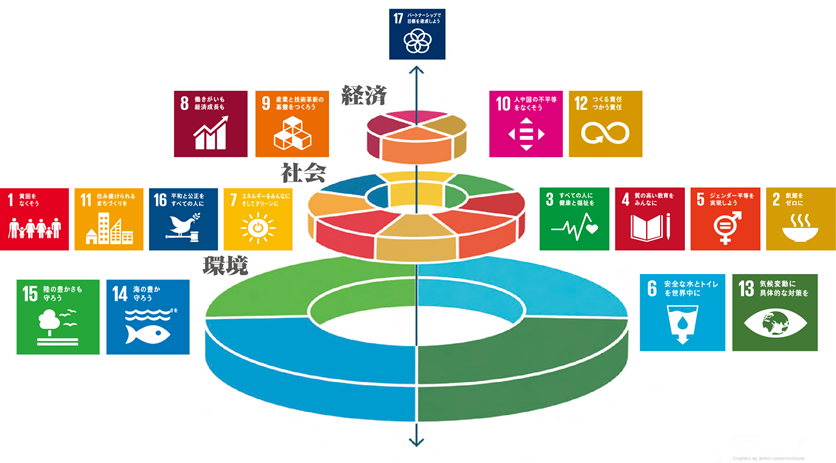

更に、その17の目標を「3つの層」に分類し、判り易くしたのが下図の「SDGsウェディングケーキモデル」である。私たちの世界はまず「環境」が土台にあって、その上に「社会」や「経済」が成り立っていることを示している。

ここで、この「ケーキ」を眺めながら、はたと思い至った。

『論語と算盤』は1915年(大正4年)に記されたものである。確かに「道徳」による「社会」基盤の維持と「経済」活動の活性化を、バランスをとりながら拡大させる道筋を説いたことは、当時としては画期的なことであった。それから100年の月日が流れ、ITによる「第三次産業革命」によりここ30年余りで世界の経済規模は幾何級数的に拡大し、今やAIによる「第四次産業革命」を模索している。

しかしここで改めて思い起こさなければならないことは、「社会」「経済」の二層を支えているのは「環境」というかけがいのない地球市民の基盤であり、「環境」の維持なくしては、「社会」も「経済」の成り立たないという「ファクト(事実)」である。

『論語と算盤』では「道徳なくして経済なし。経済なくして道徳なし。」とあるが、いまや時代はさながら「環境なくして、道徳・経済なし。道徳・経済なくして環境なし。」といったところである。

地球環境の危機が叫ばれ始めて久しいが、地球を維持するための問題解決の期限は刻々と迫ってきている。今、世界の国々は「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。」として動き出しているが、それを実現するためにはこの10年こそが勝負といわれている。時代は、『論語』から『論語と算盤』、そして今『論語と算盤』から『SDGs』へと次なる位相の時代を迎えているといえよう。

ケインズが『平和の経済的帰結』の中で「自己の環境に慣れてしまう能力というものが、人類の顕著な一特性である。」と記しているが、皮肉なことに身近な危機であるコロナ禍が、もっともっと深刻で難解かつ巨大な課題である「環境」問題に取り組まなければならないことにあらためて気づかせてくれた。

17の課題からなる「ケーキ」の様に21世紀の地球が直面している問題は多岐に及び複雑化している。「人」「社会」「環境」という三層を貫き、「地球」という一つのケーキをかたち作るレシピに不可欠なのは「科学」である。世界市民は今まさに「オルタナ・ファクト(真実に対するもうひとつの事実)」なぞというまやかしに翻弄されることなく、「ファクト」を見抜き、地球が砂糖菓子の様に脆くも崩れ去ることの無いように、しっかりと「科学」を縦軸として貫き、ともに様々な「解」を見つけること求められている。

世界市民が「SDGs」を実現すること、それこそが次なる「創新」(イノベーション)なのだろう。

(平山 記)